#teamacl ①アスレティックトレーナー 藤橋正幸さん「しっかりとした予防とリハビリを」

- MISAKI FUNAOKA

- 2025年3月4日

- 読了時間: 7分

膝の前十字靭帯断裂の怪我は

私の人生の転換期となりました。

先日、自身のnoteで

その経験から歩んできたこれまでのことを発信したところ

沢山の反響をいただきました。

そのなかの一通のダイレクトメッセージを読んで

私にも何かできることはあるのではないかと

考え続けていましたが

このメディアで、継続して取り上げていくことにしました。

強くあたたかい言葉が届きますように。

広がっていきますように。

企画の初回はアスレティックトレーナーの

藤橋正幸さんにお話を伺いました。

藤橋さんは中学生のときにバスケットボールを始め

神奈川県の高校へ進学。

2年生のときはインターハイでベスト16に入りますが

自身はベンチ入りできずという学生生活でした。

そんななか、慢性的な足の痛みから通っていた接骨院がきっかけで

高校3年生の頃トレーナーへの道を志します。

当時の日本にはトレーナーの資格を取得する方法がないなか

アメリカには「アスレティックトレーナー」という

スポーツ選手を専門とする資格があることを知ります。

高校の附属の大学へ進みますが2年で中退し

アメリカ行きの準備を始めました。

インターネットもない時代、自ら手紙を送ったり

アスレティックトレーナーの学部がある大学を調べたりと

その進路を模索しまずはアメリカの語学学校へ進み

1年過ごしたのち、大学へ。

大学を卒業しないと日本には帰れないというプレッシャーのなか

4年間学び、アスレティックトレーナーの資格を取得。

当時はほとんどの人が大学院へ進み

その大学で働くことを選択をする人が多かったそうですが

藤橋さんもその道へ。

その後、進んだ院とは違う大学への就職も果たし

多岐に渡る競技を担当。

10年勤めたのち、独立して4年活動し

アメリカの永住権を取得しますが

2017年の6月に帰国、日本での活動をスタートしました。

現在は、自身で開院された

『パフォーマンスインテグレーション』の院長を務め

B.LEAGUEのチームなどのサポートを担当されています。

――膝の前十字靭帯断裂の怪我(以下インタビュー中の部位、怪我もあわせACLに統一)に関してはこれまで多くの事象に立ち合われたと思いますが、どういう捉え方をされていますか。

大きな怪我、ですね。復帰までに時間がかかるという視点からもそう思います。僕の視点ですけど、アスリートの男子だったら6ヶ月から7ヶ月、女子だと9ヶ月という意見です。

――焦らずじっくり治すべきものだと思っているのですが、そこはどうですか。

この怪我は手術後の回復に生理学的に時間がかかるので、それはそうだと思います。すごく急いでリハビリをやって2ヶ月で復帰できるかというとそうではないので。

――リハビリからの復帰ではいろんな要素が必要になってくると思います。藤橋さんはどこが一番外せないとお考えですか。

沢山あるけれど、大きくは2つあります。まず1つは、膝の動かし方の改善。そして、神経と筋肉の繋がりを正常に戻すこと。膝の動きというのは、多くの場合ACLの怪我をする人は膝が内側に入るんですね。受傷するときはほぼそうなっているんですけど、それは切れる前から動きとして内側に入る動きをしているんです。それで怪我をしていない人ももちろんいるんですが、でもそういう人は怪我をする可能性が高い。その動きが癖になっているので再建手術(腱を新しい靭帯として移植すること)をしたとしても、同じ動きをしたら、またその可能性があるということです。だからその根本のところを直さないと再受傷の可能性が上がってしまうということを重要視しています。その動きをしてしまうのが筋肉の問題もあって、筋肉が弱いというよりうまく働いていない。脳からの指令で筋肉は収縮したり動いたりするのだけれど、そのタイミングとかが良くないんです。だからその筋肉を正しく使えるようにするには、脳と筋肉の関係を正常に戻す、そこを改善するというところを、僕は一番やっています。

――怪我自体は突発的に起こることもありますよね。

そうですね。たとえばアメリカンフットボールの衝突で、外圧で膝が内側に入ってしまって、というものももちろんあります。

――私は、内股だから元々怪我をしやすかったと言われました。

女性は男性に比べて解剖学的に骨盤が広いんですね。幅が広いのでこの大腿骨から膝下の骨の角度が大きいんです。ですので、内側に入りやすいというのも元々ありますね。

――体の作りも影響しているということは、男性より女性の方が多いんですか?

割合としては女性の方が多いです。競技的にはバスケットボールやサッカーとかが多いですね。

――柔道やスケートもありますよね。そう考えると接触がないところでも起こる怪我ですね。

人との接触がないところでいうと、体の使い方とか筋肉の付け方とかも関わってきます。バスケットでもジャンプストップしたときやレイアップで起こることもあるし、リバウンドの着地で起こることもあります。もちろん100パーセントではないかもしれないけれど、トレーニングや体の使い方でその予防に一歩踏み込むことはできると思っています。僕がアメリカの大学でやっていたのは、選手にスクリーニング(症状の現れていない人に対して見つける目的で行う検査)して、片足を曲げてもらう。そのときに膝が内側に入るか入らないかを見て、入ってしまっている選手は予防プログラムにいれる、できるだけ予防します。

――私も経験したから余計に思うのですが、予防するためのトレーニングがあるということも沢山の人に知ってもらいたいです。たとえばチームの指揮をとる監督さんやコーチの方には、そういう予防の知識がない方もいらっしゃるかもしれないですよね。

そこに関してはやっぱりプロの専門家に予防プログラムを見てもらうことは重要だと思います。学生さんになるとそこにかける予算の話にもなってくるかもしれないけれど、お金をかける価値はあると思います。

――できる限りの予防はしたいですね。

そうですね。予防ももちろん大事だし、その復帰のためのトレーニングも大事だと思っています。

――私は怪我で選手復帰ができなかった立場なので、もちろん復帰が一番ですが、違う選択肢を選んだ人も応援したいなと思っています。

ACLのリハビリは長いし辛いですよ。それを複数回やるとなると、非常に辛い。僕は自分が納得できるんだったら別の道を選ぶのはいいと思うんです。だから今後、クラブチームでやるとか友達とやるとか、そういう選択肢もあるわけで、リハビリは継続してほしいなと思います。

――復帰への道のりの応援、新しい選択肢への応援、私は今回から始めるこの発信を通して、そういう部分もケアできたら嬉しいと思っています。

リハビリ中にしてもチームメイトからは離れがちだし、やっぱり辛い部分は多いですよね。僕はできるだけ話を聞くようにしています。あとはトレーナーもそうだし、監督さんやドクターもいろんな選択肢を示してあげられたらいいかなと。将来的に考えて、スポーツに携わっていきたいんだったら、まだ動くことができないリハビリ中とかに、トレーナーでもマネージャーでもコーチでも、チームのなかでのいろんな役割を経験をさせてあげることもいいですよね。

――今後も継続して、藤橋さんにはお話を伺っていきたいと思っています。

ACLはもちろん大きな怪我だけども、絶望してほしくない。学生さんだとしてもスポーツに戻れる可能性は全然あるし、選手生命が終わるわけじゃない。今はもう本当にACLをやってしまったら選手生命が、ということはないので、手術後のリハビリがすごく重要でそこをしっかりやることが大事です。最近、NBAなどでも復帰の時期を伸ばしがちだなということを感じています。復帰したから大丈夫、ではなくてACLのトレーニングも引き続き継続することが大事だと思います。

――貴重なお話をありがとうございました。

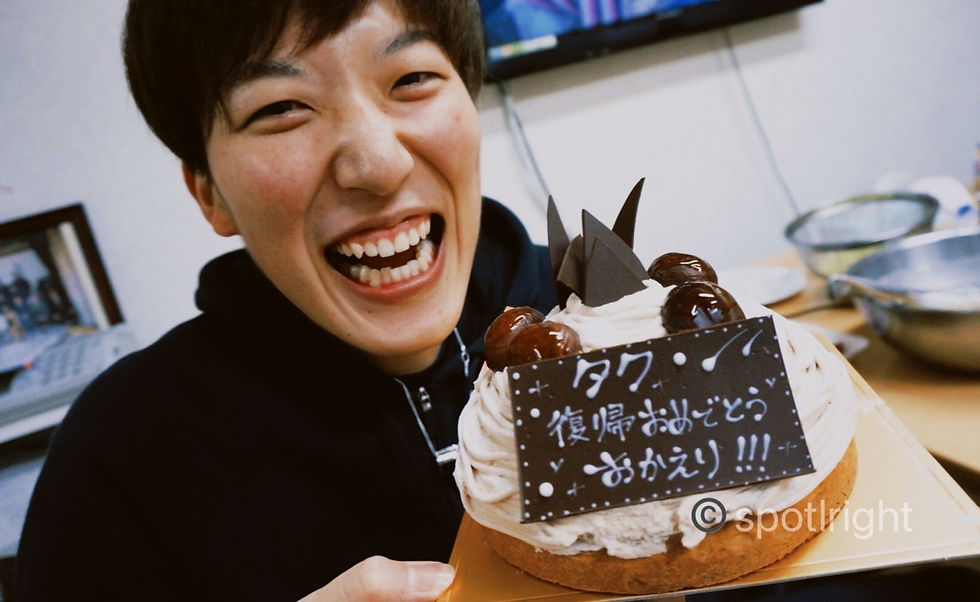

写真提供/藤橋正幸さん

企画・構成・編集・インタビュアー/船岡未沙希